図説 サインとシンボルは、UniversやAvenir、自身の名を冠したFrutigerなど、書体デザイナーとしてすっかりお馴染みであるアドリアン・フルティガー (Adrian Frutiger) 氏の著書です。

本書の帯には、Monotypeのタイプディレクター小林 章さんによる推薦文

日本語版にあたる本書は、近年話題の名著タイポグラフィ・ハンドブックや世界の文字と記号の大図鑑を世にリリースされた、グラフィックデザイナー・タイポグラファー小泉 均さんが監修を担当。翻訳は越 朋彦さん(首都大学東京 准教授)との共同です。

日本人向けに分かりやすく調整され、小泉さんによるフォローがなされた日本語版がついに発売となりました。

フルティガーさんの代表書体の1つFrutigerは、フランスのシャルル・ド・ゴール空港のサイン書体として設計

書体のビジュアルブック?

本書はフルティガーさんの書体について解説している本やビジュアルブックではありません。書体の本をお望みの方は、Adrian Frutiger – Typefaces: The Complete Works をおすすめします。

フルティガーさんが考えてきたこと、分析したこと、検証してきたこと、発見したこと、まとめたことなどが1冊にぎゅっと凝縮された本です。

書かれている内容は、一言で言えば「記号論」や「形態学」といった分野の内容になります。こう聞くと、どこか取っ付きにくい印象があるかもしれません。正直私自身も最初はそう感じていました。

しかしながら内容は非常に身近な話題です。普段何となく存在して、当たり前だと思っていた“もの”が、フルティガーさんによる2,500点以上のイラストと共にとても詳しく分析・検証され解説されています。

当たり前のことを客観的に分析する

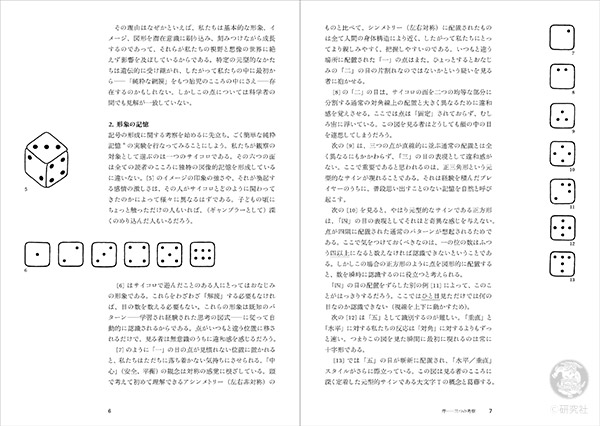

例えばPart 1の序章に書かれている有名なサイコロの話。1〜6までの点の配置がいつもと異なったら、人々はどのような識別をするのでしょうか?いつもと違うと途端に認識が難しくなる。その理由を分かりやすく検証しています。

形象の記憶

デザイナーにおすすめしたい理由

普段当たり前のように存在している点や線、図形。例えばそれらを並べたらどうなるか、向きを変えたらどうなるか、重ねたらどうなるか、距離を置かせたらどうなるか、連続させたら何が起こるのか。フルティガーさんが様々な角度から分析・検証されています。

読んでいると思わず「そうだそうだ!」「なるほど!」と納得させられる場面が何度も訪れます。

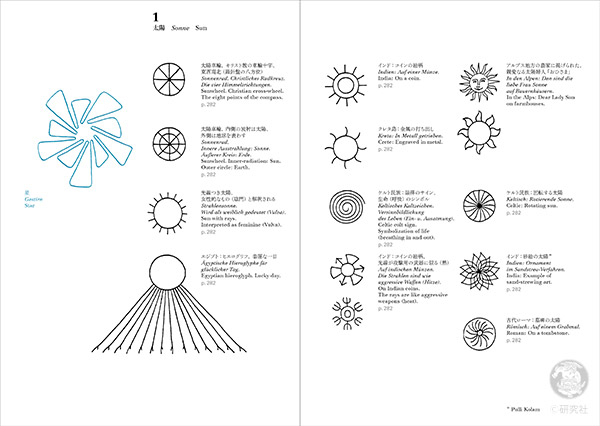

さらに本書にはシンボルマークや図形を鳥瞰することができる「記号の地図」があります。例えば太陽。太陽のシンボルにも様々なかたちがあり、民族性や宗教観によっても表現が異なります。

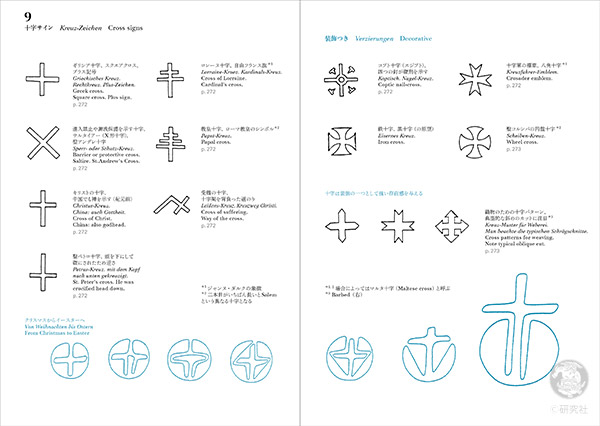

他にも普段私たちがデザインする際に使用している星や十字、月などのエレメントについても、分析・解説がなされています。知識として図形や記号の持つ意味を知っておくだけでも、デザイン仕事に活かせるのではないでしょうか。

太陽のサイン

十字のサイン

書体デザイナーとしてのアドリアン・フルティガー

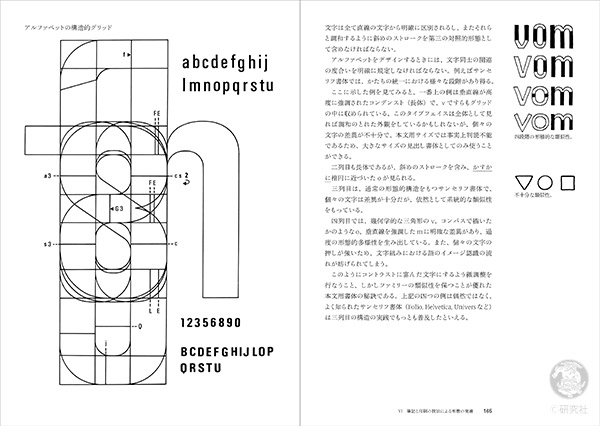

先ほどフルティガーさんの書体についての本ではないと述べましたが、本を読み進めていくと、Part 2からは自然な流れで言葉や文字へと話題が移ります。

アルファベットの構造的グリッド

書体の話になったとき、ふと感じました。フルティガーさんの書体デザイナーとしての揺るぎない地位は、この膨大な分析・検証に基づく知識から成り立っている。そこから数々の名作書体が生まれた。—そう分かると、フルティガーさんは、ものすごい知識や教養を持った書体デザイナーなんだなぁと改めて実感しました。

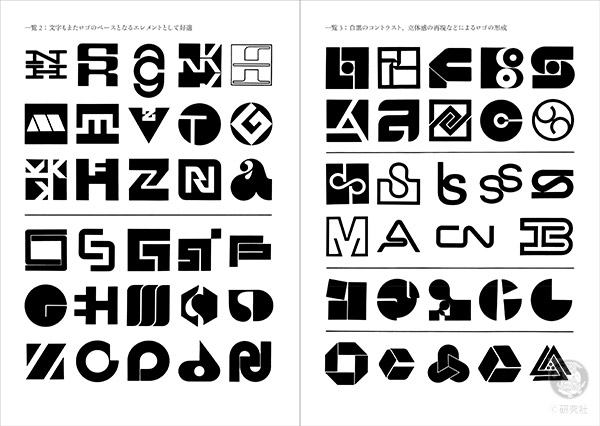

文字もまたロゴのベースとなるエレメントとして好適

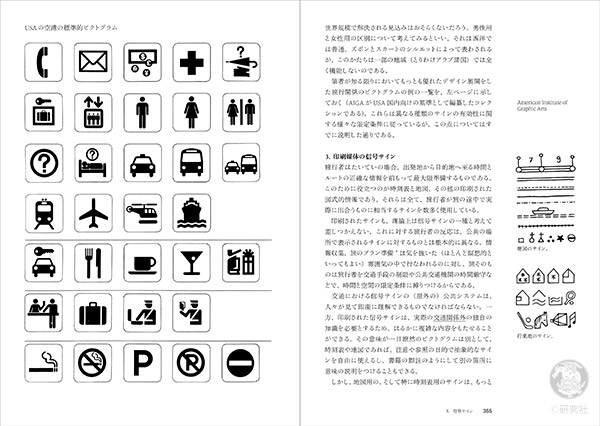

そしてPart 3からは書体の話のみならず、現代のロゴやサインデザイン、ピクトグラムの話題になります。まさにデザイナーにとっての教科書と言って良いでしょう。

USAの空港の標準的ピクトグラム

ちなみに英語版では使用書体にLinotype Centennialが使われていましたが、日本語版では、フルティガー氏自身の名を冠したセリフ体Neue Frutiger Serifのファミリーが使われています。

もちろん装丁デザインは、小泉さんとスタッフの宇野 智美さんによるこだわりの仕上がりの逸品です。

・・・

さて、いつも以上に私の感想文が長くなりましたが、今回も監訳者の小泉さんに気になることをインタビューしました。いつもご協力いただきありがとうございます。

—小泉さんが本書の日本語版をフルティガーさんと約束してから32年も経ってしまいました。とのことですが、どのようにしてフルティガーさんと出会ったのでしょうか。

その頃私はヨーロッパの美しいと思えるタイポグラフィの虜になっていました。中でもロンドン、パリ、スイス(バーゼル)の流行でないものに、とても興味を持っていました。

本物の金属活字に出会いたい!そして国際タイポグラフィ協会のATypIのメンバーになりたい!そんな気持ちが強くなり、ATypIの設立者であるCharles Peignotさんに手紙を書き、念願のATypIのメンバーになることができました。そのきっかけがあって、フルティガーさんと出会うことができました。

—小泉さんにとってフルティガーさんはどのような存在でしょうか?

一言で言うと“神”です。20代のころからです。おそらく外国の方で私を一番はじめに認めてくださった方です。若気の至りで、フルティガーさんのアトリエにもお邪魔することができました。

—この本はどのような方に読んで欲しいですか?

本の紹介文の通り、“アートやデザイン、装飾の分野のみならず、文字の歴史、記号論、視覚文化全般やイメージの読解に関心を抱く全ての人”です。

この本は1970年代に語られたことの内容です。そして激動の1980年代を経て、今は真のデザイナーが不在の時代です。つまり一般の人向けの本なのです。

特に若いデザイナーの方に伝えたいです。

スイス・タイポグラフィ、知ってるよ。持ってるよ。ではないのです。

フルティガー、知ってるよ。空港、駅だよ。ではないのです。

読んで理解することこそが、モダン・タイポグラフィの基本だと私は考えます。

本書はまさに「読んで理解する」には打ってつけの本なのです。

*記事で使用している誌面サンプルは、研究社の方から特別にいただきました。そのため画像にコピーライトを入れております。

研究社「図説 サインとシンボル」

http://webshop.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-37739-7.html

初稿:2015.6.29